西藏自治区地质灾害危险性评估报告编制及审查技术要求(试行)

| 索引号 : | 000014349/2025-01684 | 是否有效 | |

| 发布机构 | 西藏自治区自然资源厅 | 成文日期 | 2025-09-24 12:46 |

| 发文字号 | 主题分类 |

序 言

为进一步规范地质灾害危险性评估报告编制与审查工作,为评估报告审查提供依据,加强和规范西藏自治区建设(规划)项目用地地质灾害危险性评估工作,提升评估报告成果质量,切实做好地质灾害防治工作,西藏自治区自然资源厅制定《西藏自治区地质灾害危险性评估报告编制及审查技术要求》(以下简称“技术要求”)。

技术要求主要依据《中华人民共和国青藏高原生态保护法》、《地质灾害防治条例》(国务院令394号)、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知及技术要求》(国土资发【2004】69号)、《西藏自治区国土资源厅关于贯彻国土资源部加强地质灾害危险性评估工作的通知》(藏国土资【2004】94号)、《西藏自治区人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作的实施意见》(藏政发【2012】69号)、《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T 0286—2015)、《地质灾害危险性评估规范(GB/T40112~2021)》和《地质灾害防治单位资质管理办法》(中华人民共和国自然资源部第8号令)等法律法规、文件精神和技术规范要求编制。之后如有新版法规和技术规范实施,应以新版法规和技术规范要求为准。

本技术要求主要起草人:徐建、强巴旺堆、平措旺加、李颖智、重多、吕文明、李洪建、李昆仲、杜高熊、王凯、杜冬冬、黄文洁、格桑欧珠、万忠焱、龙飞、聂国兵、旦增平措、于乐琪、索朗扎西。

本技术要求由西藏自治区自然资源厅负责解释,自发布之日起实施。

第一章 一般性规定

1.1 地质灾害危险性评估报告应包括三部分:一是评估报告;二是附件(评估资质证书、委托书或中标通知书、内审意见、地质灾害调查表、地质灾害分布图、地质灾害危险性综合分区评估图及典型评估剖面图);三是评估区典型照片(标注位置、内容和方位)。自然资源厅每年度组织专家对评估报告进行抽查,以确定编制单位和评审专家的履职尽责情况。

1.2 报告名称要统一格式:县(区)+工程项目名称+建设用地(规划用地)地质灾害危险性评估报告。

1.3 评估报告责任表应包括编写人员、项目负责人、技术负责人、审核人、单位负责人签名,并加盖与评估资质相一致单位公章。

1.4 地质灾害危险性评估报告编制章节应按照《地质灾害危险性评估规范(GB/T40112-2021)》附录D.1及本技术要求附录B执行。

1.5 项目负责人或技术负责人、报告编制主要人员必须参加评审会议。

1.6 评审专家应按照附录A要求填写(手填)技术审查专家个人意见表,报告评审意见由专家组长签字生效。归档报告应附评审意见、专家个人意见、修改对照表、专家组成员名单、评审现场照片。

1.7 针对宅基地建设用地可按批次或多地块形成评估报告;对于乡村振兴类建设项目(多地块小规模)可按照行政村单元或批次形成评估报告。

1.8 调查评估图比例尺不小于1:10000,综合分区图比例尺不小于1:5000,2平方千米以下的项目野外调查点不少8个,大于2平方千米的项目野外调查点按照4个/平方千米计(小数进位取整)。

1.9 对于在2年有效期内(日期以评审意见日期为准)开工的建设项目或2年有效期满后开工且报件时已竣工项目的地质灾害危险性评估报告,在违建处理完毕后,经由县(区)、地(市)自然资源管理部门出具情况说明后可用于用地报件;对于2年有效期满(日期以评审意见日期为准)的宅基地建设项目地质灾害危险性评估报告,经原评审专家组复核重新出具评审意见后可用于用地报件;对于2年有效期满(日期以评审意见日期为准)未开工的建设项目应重新开展地质灾害危险性评估工作。

1.10 地质灾害危险性评估报告评审意见书由总体意见(专家组长签字)及各专家意见,专家组成员名单组成。

1.11 规划用地地质灾害危险性评估必须依据规划区内建设内容及设计开展评估。在已进行规划用地地质灾害危险性评估的规划区范围内开展工程建设,建设工程处于已划定为危险性大-中等区的,应进行建设工程地质灾害危险性评估;建设工程处于已划定为危险性小区的,可以不开展单独建设工程地质灾害危险性评估(国家重大建设工程除外),需提交建设工程处于危险性小区范围内的相关说明材料(规划文件,规划评估报告,建设工程在危险性区划的位置图,规划有效、未调整的说明需建设单位盖章且评审专家组长复核签字)。

1.12 多个地块合一的报告,在现状评估、预测评估、综合分区、结论中需按地块论述。

1.13 评估单位应向建设单位收集资料,提供建设项目用地红线范围与勘界范围的套和图(附拐点坐标)。

1.14 对地质灾害防治工程建设项目,不开展地质灾害危险性评估。

1.15 对于临时办公用房、生活用房、工棚、材料堆场、拌合站、钢筋加工房、施工便道、取(弃)土场等未包含在主体工程范围内的临时建设项目应单独开展地质灾害危险性评估工作。对于多个临时工程布设于同一个地块或相邻的临时地块,可合并编制成一个报告。

1.16 区域地壳稳定性、建(构)筑物地基稳定性;隧道开挖过程中的工程地质问题,地下开挖过程中突水、岩爆、塌方、软弱变形、瓦斯突出;矿山生产中排土场、矸石山、矿渣堆、尾矿库等应单独开展专项评估。

第二章 报告编写技术要求

1 前言

1.1总体要求

该部分应言简意赅地表述清楚评估项目的任务由来,阐述与地灾评估的相关内容,明确委托方与被委托方,不得完全照搬项目立项依据内容;引用的政策、法规、规范、规程等名称和编号要正确、有效和相关;详细阐述评估工作的具体任务和评估要求,任务和技术要求要科学合理,有针对性和必要性。

1.2工作任务

1.2.1 收集评估区工程建设规划、设计、勘察及可行性研究报告等相关资料,以及地质环境条件和前期地质灾害调查、评价等相关成果并加以分析研究。明确建设项目或规划用地位于极高、高、中、低风险那个区。

1.2.2 调查、分析评估区地形地貌、水文、地层岩性、地质构造等基本特点,了解人类工程活动对地质环境的影响方式和强度。

1.2.3查明评估区内地质灾害现状,包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝、冻土冻融等与地质作用有关的灾害,以及远程地质灾害的分布、类型、规模、活动特征、危害对象、主要诱发因素等,进行地质灾害危险性现状评估。

1.2.4 根据现有地质灾害的类型特征和发育规律、区域地质背景,结合工程对地质环境的改变情况,预测工程建设本身可能引发、遭受地质灾害的类型、规模、分布及危害对象等,进行地质灾害危险性预测评估。

1.2.5 对工程建设用地或规划用地进行地质灾害危险性分区(级)综合评估,得出工程建设用地或规划用地的适宜性结论。

1.2.6 针对工程建设可能引发和遭受的地质灾害和地质环境问题,提出防灾减灾的措施建议。

1.3评估工作

通过对评估区地质灾害调查和资料的综合研究,查明评估范围内的地质环境条件,进行地质灾害危险性现状评估,对工程建设可能引发和遭受地质灾害的危险性进行预测评估,在现状评估和预测评估的基础上进行地质灾害危险性综合分区分级评估、场地适宜性评价,并提出有针对性的防治措施建议,从地质灾害危险性评估的角度对规划用地提出布局合理化建议。

2 评估工作概述

2.1工程和规划概况与征地范围

2.1.1工程概况

简明扼要说明项目区地理位置、行政辖属、与县或乡镇驻地的方位、交通条件并附交通位置图。项目区所属县级行政单元的概况、社会经济和人口数据,尽可能引用最新的统计数据。评估工程设计概况应详细说明规划或建设工程建设状态(拟建、在建、已建)。

1、地块型工程

评估工程概况应详细说明规划或建设工程建设内容、数量,主体构建筑物层数、总高度、结构形式、基础形式、基础埋深、项目投资规模等,基槽(坑)最大开挖深度;有切坡、挖填方等活动,应明确有无取(弃)土场,详细说明切坡或填(堆)方工艺、规模、边坡形态,明确设计防护措施。不得完全照搬工程设计内容,需提炼与地质灾害危险性评估相关的工程概况内容。针对几个相近地块做一个评估报告的,应充分说明做一个评估报告的理由。例如,各分地块间距离,是否处在同一水文地质、地形地貌单元,地块间相似性,差异性等,并细化各分地块概况。

2、区域型工程

评估工程(规划区、经济开发区、旅游开发区、水库、水电站、矿山等)概况应按功能区(地块)的空间顺序逐一详细介绍,每个功能区介绍内容参照地块型评估工程概况内容。

3、线型工程

线型工程(道路、铁路、管线、水渠、输电线路、堤防工程等),工程概况先行文字详细叙述再列表展示,各段工程建设特征列表可参考道路建设工程概况表(表1)内容,重新列表。

表1 线型工程概况建议表

里程段 | 设计填方厚度(m) | 设计填方坡度(°) | 设计挖方深度(m) | 设计切坡高度(m) | 设计切坡坡度(°) | 设计桥隧长度(m) | 设计涵洞断面(m×m) | 设计的防护措施 | …… |

K0+000~K0+160.90 | |||||||||

…… | |||||||||

里程段要连续 |

1)管线工程评估工程概况应编里程号逐段说明管线管径、铺设方式、管槽开挖断面、跨越河沟的方式、管枕结构及尺寸、基础埋深;总体说明有无工程弃渣及其处置方式等。

2)水渠工程评估工程概况应编里程号逐段说明水渠断面尺寸、明渠/暗渠、开挖断面、跨越河沟的方式、渠隧断面;总体说明有无工程弃渣及其处置方式等。

3)输电线路工程评估工程概况应说明工程规模、建设等级、线路长度,对电塔进行编号,按编号逐个说明电塔建设情况(对建设情况相同的电塔可以合并说明),包括电塔高度、结构形式、基础形式和基槽开挖深度,有无工程弃渣及其处置方式等。

4)堤防工程评估工程概况应按里程号分段说明堤墙结构形式、横断面尺寸,基槽开挖深度及坡率;总体说明有无工程弃渣及其处置方式等。

5)辅助设施工程概况要求如下:

①取料场概况:位置、范围、开挖方式及规模、有无设计防护措施等,明确是否纳入本次评估范围。

②弃渣场概况:位置、范围、总方量、弃渣方式、弃渣堆填最大厚度、弃渣堆填边坡角度、有无设计防治措施等,明确是否纳入本次评估范围。

③施工便道概况:起止范围、有无切坡或填方及其规模、有无设计防治措施等,明确是否纳入本次评估范围。

④施工营地或工业场地概况:位置、范围、营地区建设内容、有无切坡或填方及其规模、有无设计防治措施等,明确是否纳入本次评估范围。

对于未纳入本次评估范围的附属工程,必须单独开展地质灾害危险性评估工作。

2.1.2征地范围

文字内容应简要说明项目地块的权属,明确是永久征地还是临时用地,总占地红线面积。配以必要的用地红线示意图(卫星影像图),并标注拐点编号和用地红线拐点坐标表。

对拐点数超过50个的地块型工程或区域型工程,拐点坐标列表展示时拐点编号可以间断,选择拐角明显的代表性拐点列表展示,间断的编号之间表格空行并用……表示;拐点代号应在相关图件和照片中标注出来。

若有明确征地红线范围的,参照上一条规定列表展示拐点坐标;若没有明确征地红线范围的,视线状工程的长短采用0.2~2km的间隔表示一个中心里程桩坐标。

2.2 以往工作程度

充分收集资料,概述评估区的区域地质、水文地质、工程地质、环境地质工作成果对本次评估工作的指导意义;着重论述县域地质灾害详细调查、地质灾害风险调查评价成果中关于评估区地质灾害易发性、风险性的分区结论,作为本次评估工作的专业基础资料。

阐述以往工作程度时应按上述分类说明资料名称、工作精度、工作单位、成果提交时间,简要评述对本次评估工作的指导意义。

2.3 工作方法及完成工作量

简要说明本次评估工作采用的仪器设备和工作方法(包括野外调查和室内资料整理两个阶段),配以必要的评估工作程序框图(《地质灾害危险性评估规范(GB/T40112-2021)》附录A.1)。

说明本次评估工作投入的人员数量、时间,列表展示完成的实物工作量(含资料收集、成果编制),表格中必须体现评估范围和调查点数量信息等。

2.4 评估范围与级别的确定

2.4.1评估范围

应先简单概述建设(规划)场地及周边、线路沿线地形地貌特征、地质灾害发育情况、远程地质灾害影响以及其他环境地质问题,再以建设(规划)用地红线、线路征地范围为基础向四周或线路两侧外扩延伸至合适部位,确定每一侧的评估边界,做到有理有据。

用地范围位于平坝区,应描述山坡、河流与用地范围的空间距离,在确认不受地质灾害影响后,评估范围以用地范围为中心适当外延。

用地范围位于斜坡地带,评估范围应延伸至第一斜坡带,发育崩塌、滑坡的地段,应包含崩塌、滑坡的影响区域可能的危险区范围。

发育泥石流的地段,评估范围应以泥石流流域边界作为评估范围;发育地面塌陷、地裂缝等地质灾害的地段,应充分考虑灾害的发展趋势,应以其最大影响范围作为评估范围。

对于线型工程评估范围的确定应根据沿线周边地质环境条件,结合规范要求酌情划定。

在划定评估范围时,应考虑远程地质灾害影响作为调查评估范围加以说明。对确定不会威胁到建设或规划用地红线的远程地质灾害,在进行评估范围划定时不必将灾害体及影响范围划进评估范围。

2.4.2评估级别

评估级别应根据评估区地质环境条件复杂程度和建设工程重要性分类综合确定。

评估区地质环境条件复杂程度应根据划定的评估范围,依据现状条件进行如实逐项判定,而不是针对建设或规划红线范围进行判定。判定因素和条件见表2 。

表2 地质环境条件复杂程度分类表

地质环境条件 | 复杂程度 | ||

复杂 | 中等 | 简单 | |

区域地质背景 | 区域地质构造条件复杂,建设场地有全新世活动断裂,地震基本烈度>Ⅷ度,地震动峰值加速度>0.20g | 区域地质构造条件较复杂,建设场地附近有全新世活动断裂,地震基本烈度Ⅶ~Ⅷ度,地震动峰值加速度0.10g~0.20g | 区域地质构造条件简单,建设场地附近无全新世活动断裂,地震基本烈度≤Ⅵ度,地震动峰值加速度<0.10g |

地形地貌(评估区) | 地形复杂,相对高差>200m,地面坡度以>25°为主,地貌类型多样 | 地形较简单,相对高差50m~200m,地面坡度以8°~25°为主,地貌类型较单一 | 地形简单,相对高差<50m,地面坡度<8°,地貌类型单一 |

地层岩性和 岩土工程地质性质 | 岩性岩相复杂多样,岩土体结构复杂,工程地质性质差 | 岩性岩相变化较大,岩土体结构较复杂,工程地质性质较差 | 岩性岩相变化小,岩土体结构较简单,工程地质性质良好 |

地质构造 | 地质构造复杂,褶皱断裂发育,岩体破碎 | 地质构造较复杂,有褶皱、断裂分布,岩体较破碎 | 地质构造较简单,无褶皱、断裂,裂隙发育 |

水文地质条件 | 具多层含水层,水位年际变化>20m,水文地质条件不良 | 有二至三层含水层,水位年际变化5m~20m,水文地质条件较差 | 单层含水层,水位年际变化<5m,水文地质条件良好 |

地质灾害及 不良地质现象 | 发育强烈,危害较大 | 发育中等,危害中等 | 发育弱或不发育,危害小 |

人类活动对 地质环境的影响 | 人类活动强烈,对地质环境的影响、破坏严重 | 人类活动较强烈,对地质环境的影响、破坏较严重 | 人类活动一般,对地质环境的影响、破坏小 |

注:每类条件中,地质环境条件复杂程度按“就高不就低”的原则,有一条符合条件者即为该类复杂类型。 | |||

项目重要性分类应按如下表3进行分类和判定。

表3 建设工程重要性分类表

项目类别 | 重要建设项目 | 较重要建设项目 | 一般建设项目 | |

核电、放射性设施、军事设施、机场 | 均按重要建设项目 | |||

开发区、新建城镇 | 面积≥2km² | 面积<2km² | — | |

铁路 | 均按重要建设项目 | |||

公路 | 高速公路、二级公路以上 | 三级、四级公路 | 村道、厂区道路、城(市)区道路等非等级公路 | |

桥梁 | 多孔跨径总长(m) | ≥500 | 100~500 | <100 |

单孔跨径(m) | ≥100 | 40~100 | <40 | |

隧道(m) | 长度≥1000 | 500≤长度<1000 | 长度<500 | |

轻轨、磁悬浮轨道交通 | 均按重要建设项目 | |||

工业企业 | 职工人数>2000人或销售额大于3亿元或资产总额大于4亿元 | 职工人数300~2000人或销售额3000万元~3亿元或资产总额4000万元~4亿元 | 职工人数<300人或销售额小于3000万元或资产总额小于4000万元 | |

工业厂房 | 建筑面积≥2万m2,单层厂房跨度>24m或7层以上工业厂房 | 1万m2≤建筑面积<2万m2,单层厂房跨度18~24m或3~6层工业厂房 | 建筑面积<1万m2,单层厂房跨度<18m或2层以下工业厂房 | |

民用建筑 | >28层;跨度>30m(轻钢结构除外);单项工程建筑面积>3万m2;建筑面积>12万m2的住宅小区 | 14~28层;跨度24~30m(轻钢结构除外);单项工程建筑面积1~3万m2;建筑面积6~12万m2的住宅小区 | <14层;跨度<24m(轻钢结构除外);单项工程建筑面积<1万m2;建筑面积<6万m2的住宅小区 | |

寺庙、修行院 | 均按重要建设项目 | |||

地下商场(万m2) | 深层(﹣30m以下)地下空间;地下空间总建筑面积≥5 | 中层(﹣10~﹣30m)地下空间;1≤地下空间总建筑面积<5 | 浅层(0~﹣10m)地下空间;地下空间总建筑面积<1 | |

地下仓储设施(万m2) | ||||

地下停车场(万m2) | ||||

地下综合管廊(万m2) | ||||

高耸建筑物(m) | >120 | 70~120 | <70 | |

水库(库容)(m3) | >1×108 | 0.1~1×108 | <0.1×108 | |

电厂(水电为总装机、火电为单机)(KW) | >25万 | 2.5~25万 | <2.5万 | |

风电工程(MW) | 总装机容量≥10 | 总装机容量<10 | — | |

光电工程(MW) | 总装机容量>30 | 1<总装机容量≤30 | 总装机容量≤1 | |

输变电站(KV) | >330 | 220~330 | <220 | |

热力及燃气建安工程 | 储存容积>1000 m3液化气贮罐场;供气规模>15万m3/d燃气工程;供热面积>150万m2的热力工程;中压以上的燃气管道、调压站 | 储存容积500~1000 m3液化气贮罐场;供气规模5~15万m3/d燃气工程;供热面积50~150万m2的热力工程;中压以下的燃气管道、调压站 | 储存容积<500 m3液化气贮罐场;供气规模<5万m3/d燃气工程;供热面积<50万m2的热力工程;2kg/cm2以下的燃气管道、调压站 | |

垃圾填埋场(万m3) | >1000 | 500~1000 | <500 | |

垃圾处理场 (年处理能力,万吨) | >45 | 10~45 | <10 | |

危险品、医疗废弃物、化学品处理厂 | 均按重要建设项目 | |||

储油气容器设备 | 压力>8MPa 油气储 罐>10万m³/台 | 压力>1~8MPa油气储 罐>1~10万m³/台 | 压力<1MPa油气储 罐<1万m³/台 | |

供水厂(万m³/d) | >10 | 2~10 | <2 | |

集中供水水源地 (供水能力,万t/d) | >10 | 1~10 | <1 | |

医院、宾馆、 疗养院 | 均按重要建设项目 | |||

学校 | 均按重要建设项目 | |||

体育场 | 均按重要建设项目 | |||

公园、博物馆、遗迹、纪念堂(馆)、自然风景区 | 省会城市及以上 | 地市级 | 县级 | |

新建村庄集镇(人) | >100 | <100 | — | |

水泥厂(年产量,万吨) | >100 | 35~100 | <35 | |

输油气管道(KM) | >100 | 30~100 | <30 | |

污水处理厂(万m³/d) | >5 | 1~5 | <1 | |

消防站 | 水上消防站;航空消防站;特勤站;战勤保障站;一级普通消防站 | 二级普通消防站及以下 | — | |

气象台站 | 国家基准气候站;国家基本气象站;省、市级气象站 | 县级气象站 | 气象观测点 | |

新能源汽车充电设施 | 公用充电设施 | 专用充电设施 | 自用充电设施 | |

机动车车库、地表停车场(停车位数量:个) | >300 | 50~300 | <50 | |

矿山(参考矿山建设规模分类标准) | 大型 | 中型 | 小型 | |

注:建设工程重要性分类也采用就高不就低的原则进行判定,对本表未规定的项目征求相关行业管理部门意见为准。 | ||||

在确定评估区地质环境条件复杂程度和建设工程重要性类别后,依据《地质灾害防治单位资质管理办法》(中华人民共和国自然资源部第8号令)第九条进行评估等级划分,标准如下表4。

表4 地质灾害危险性评估分级表

建设工程重要性 | 地质环境条件复杂程度 | ||

复杂 | 中等 | 简单 | |

重要 | 一级 | 一级 | 二级 |

较重要 | 一级 | 一级 | 二级 |

一般 | 一级 | 二级 | 二级 |

自2023年1月1日起,地质灾害危险性评估不再有三级评估,仅分为一级和二级评估。

2.5 评估的地质灾害类型

应概要说明评估报告中所有的地质灾害类型,包括现状已有地质灾害和工程建设可能引发的地质灾害。

另外,冻土冻融、河岸坍塌在西藏自治区也纳入地质灾害范畴。

3 地质环境条件

3.1 区域地质背景

1、收集区域地质及构造背景资料,分析判断在其背景下可能发育的地质灾害及与评估区关系。

2、收集区域及评估区活动断裂资料,分析判断对评估区的影响。

3、收集区域地震历史资料,分析判断地震活动对评估区的影响及地壳稳定性。

4、收集区域及评估区地应力场分布特征,确定评估区主应力方向,分析判断地应力对评估区影响程度。

3.2 气象水文

内容尽可能反映评估区所属县级单元的最新气象资料,特别是降雨强度数据资料,数据尽量齐全,要有相应的统计图或表。尽可能收集到评估区所在的乡镇级气象资料。

详细阐述评估区所属县级单元的地表水系发育情况,若有资料可补充水能开发利用情况。明确评估区所属水系,详细阐述评估区内或附近河流、冲沟发育情况,明确建设用地红线边缘与河流、冲沟的距离,尽可能明确建设场地最低标高与附近河流、冲沟最高洪水位的高差关系,说明建设场地局部或全部是否受洪水威胁。

文中应有评估区附近的简易水系插图,图上应标注建设(规划)用地红线位置,水系流向和名称,常年性河流、冲沟用实线表示,季节性河流、冲沟用虚线表示,水系线条用青色。

洪水、雪害、涎流冰等地质环境问题在本章节进行论述。

3.3地形地貌

应先详细论述评估区所处区域地貌类型和特征,再详细论述评估区区域地貌类型、微地貌类型及特征;当评估范围较大,涉及到的微地貌类型较多时,应分区或分片进行详细论述,如实准确反映评估区微地貌特征,尤其要加强临空面特征的论述,最后可对建设用地红线范围的微地貌特征进行补充论述。

该节必须要有现场全景照片,局部微地貌照片。

3.4地层岩性

应先概要叙述评估区所属区域地层岩性的发育分布情况,可用文字或列表展示,再详细论述评估区内的地层岩性发育分布特征。对评估区第四系地层成因分析判断要合理,评估区不涉及的地层不要论述,要文图一致。

对各地层的特征描述要求如下:

黏性土类(黏土、粉质黏土):名称、颜色、湿度、塑性、组成成份、层厚、分布范围等;

粉土、砂土类:名称、颜色、湿度、密实度、包含物、组成成份、层厚、分布范围等;

碎石土类(卵石土):名称、颜色、湿度、密实度、碎石含量、碎石粒径、形状;充填物性质,含量;土层厚度、分布范围等;

基岩:名称、颜色、矿物成份、结构、构造、硬度、风化程度、裂隙发育情况、岩层厚度、分布范围等。

3.5 地质构造

应先概要叙述评估区所属区域地质构造的发育、分布情况,可用文字或列表展示,若有资料,可补充区域构造纲要图。再明确评估区内或附近有无构造发育,若有,需阐述其特征及对评估区地质环境条件的影响,且结语要与前文地质环境条件复杂程度中的相关选项保持一致。

3.6 水文地质条件

本节应根据评估区实际情况,详细阐述评估区内地下水类型、含水层岩性、分布、赋水性,地下水水位埋深(特别是冰冻期)、动态变化特征、地下水补径排特征、地下水开采利用情况。可按如下条理进行阐述:

1.地下水类型及含水层特征;

2.地下水动态变化特征及补径排条件;

3.地下水开发利用情况。

3.7 工程地质条件

概述评估区现状条件下不良工程地质现象发育情况,阐述每种地层发育分布特征和结构强度,加强易崩易滑地层的分析,评价其在形成边坡时的稳定性评价,不能简单地进行岩组划分和论述。

该节论述的地层岩性要与前文评估区地层岩性类型和成因保持对应。

3.8 人类工程活动对地质环境的影响

本节内容应先概述在当前社会经济条件下评估区所属县域的人类活动情况,可以从水电开发、交通建设、矿山开发、城市及村镇建设、农业耕种等方面进行概述;再根据评估区或附近所存在的人类活动类型进行详细论述和评价,要有针对性,且结语要与前文地质环境条件复杂程度中的相关选项保持一致。

4 地质灾害危险性现状评估

4.1 地质灾害类型特征

本节应先概述评估区孕灾地质环境背景下现状发育的地质灾害类型、数量及规模,说明是历史在册隐患点,还是评估工作调查确定的隐患点,然后对每种地质灾害发育特征进行逐一详细论述。当某一类型灾害数量大于3个时,应进行归纳统计分类(如土质滑坡、岩质滑坡;土质崩塌、岩质崩塌;沟谷泥石流、坡面泥石流等),典型点的选取应按灾害的数量、分类、规模等特征来确定,选取的灾害点应具有典型性和针对性。所有灾害点采用列表的形式展示其基本发育特征。每类型地质灾害隐患点基本特征阐述条理及内容如下:

滑坡(不稳定斜坡):地理位置(用灾害点中心地理坐标表示)、基本特征及变形特征、形成机理、诱发条件、稳定性及发展趋势、既有防治工程基本特征及效果评述、危害性(灾害史及潜在危害)。要有相应的照片编辑、平面图和剖面图插图。

崩塌:地理位置(用危岩区或危岩带前沿中心地理坐标表示)、基本特征(含堆积体)及变形特征、形成机理、诱发条件、稳定性及发展趋势(含堆积体)、既有防治工程基本特征及效果评述、危害性(灾害史及潜在危害)。要有相应的照片编辑、平面图、剖面图插图,对岩质崩塌应结合赤平投影图进行破坏模式及稳定性分析。

泥石流:地理位置(用出山口中心地理坐标表示)、流域特征、分区特征、形成条件(应详述物源的类型、分布及规模)、运动特征(参数估算)、发育程度及发展趋势、治理工程基本特征及效果评述、灾害史及危害性。要有相应的照片编辑、分区平面图、沟道纵剖面图。

冻土冻融:收集区域的最大冻深数据,绘制评估范围及其附近冻土等值线图和评价表格;结合场地地下水位、土体含水量等分析冻胀性和融沉性,圈划可能发生冻胀、融沉的土层名称、性状,分布范围,形成冻土灾害危险性结论。

河岸坍塌:说明顺河流方向坍塌的起止范围及中心坐标、河岸凹凸岸形态、垂直于河道方向坍塌的厚度、垂向上的坍塌高度,估计坍塌方量,明确发生河岸坍塌的地层岩性及结构特征,形成机理分析、稳定性及发展趋势、既有防治工程基本特征及效果评述、危害性(灾害史及潜在危害)。要有相应的照片编辑、剖面图插图。

地块型评估工程在进行地质灾害特征论述时,建议以地质灾害类型为论述主线,对每类型的地质灾害逐一论述。

区域型评估工程在进行地质灾害特征论述时,建议以功能分区为论述主线,按一定空间规律对每个功能区内各类地质灾害逐一论述。

线型评估工程在进行地质灾害特征论述时,建议以地质灾害类型为论述主线,对各类地质灾害进行数量和亚类统计,并用列表的形式将每一处地质灾害与相应的里程段编号进行对应;当某一类型灾害数量大于3个时,应进行归纳统计分类(如土质滑坡、岩质滑坡;土质崩塌、岩质崩塌;沟谷泥石流、坡面泥石流等),典型点的选取应按灾害的数量、分类、规模等特征来确定,选取的灾害点应具有典型性和针对性。所有的灾害点采用列表的形式展示其基本发育特征,并附相应的典型全貌照片和剖面插图。

4.2 地质灾害危险性现状

4.2.1评估方法和内容

主要是根据对灾害体本身稳定性的分析划定危险区范围,统计危险区内的承灾对象,统计灾害体已经对承灾体造成的危害或灾害体可能对承灾体潜在的危害进行类型和规模统计,根据表5进行危害程度分级。

表5 地质灾害危害程度分级表

危害程度 | 灾 情 | 险 情 | ||

死亡人数/人 | 直接经济损失/万元 | 受威胁人数/人 | 可能直接经济损失/万元 | |

危害大 | >10 | >500 | >100 | >500 |

危害中等 | 3~10 | 100~500 | 10~100 | 100~500 |

危害小 | <3 | <100 | <10 | <100 |

危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价时,满足一项即应定级。 注1:灾情指已发生的地质灾害,采用“死亡人数”、“直接经济损失”指标评价。 注2:险情指可能发生的地质灾害,采用“受威胁人数”、“可能直接经济损失”指标评价。 | ||||

报告文字内容必须明确具体的承灾对象及其量化规模,为准确判定灾害体危害程度提供依据。现状地质灾害危害程度需要统计其危险区内所有已存在承灾体可能遭受的损失。

4.2.2现状危险性分级

主要是根据地质灾害的性质、规模、稳定性或发育程度等基本特征和承灾对象的重要性,从致灾体稳定性和致灾体与承灾对象遭遇的概率上进行分析,对其潜在的危险性进行客观评估,分为危险性大、危险性中等、危险性小三级,按表6进行判定。

表6 地质灾害危险性分级表

发育程度 | 危害程度 | 诱发因素 | ||

强发育 | 中等发育 | 弱发育 | ||

危险性大 | 危险性大 | 危险性中等 | 危害大 | 自然、人为 |

危险性大 | 危险性中等 | 危险性中等 | 危害中等 | |

危险性中等 | 危险性小 | 危险性小 | 危害小 | |

报告应对评估区现状发育的每一处地质灾害采用表6进行危险性定级。当不同灾害体危险区范围有重叠时,重叠区域危险性等级取不同灾害体危险区的较高级。

4.3 现状评估结论

根据前文对评估区地质环境条件和地质灾害发育特征的论述,采用精简的文字对评估区地质灾害发育程度、危害程度及危险性进行小结。当灾害数量较多时,建议列表阐述。

5 地质灾害危险性预测评估

根据“评估规范要求”,地质灾害危险性预测评估是在查明各种致灾体的性质、规模和承灾对象及社会经济属性的基础上,分析工程建设引发、加剧、遭受地质灾害的可能性,对其引发、加剧或遭受地质灾害的潜在危险性进行评估。即通过对灾害形成的地质环境条件、分布、类型、规模、变形活动特征、主要诱发因素与形成机制的分析来对其稳定性进行预测评价;加强斜坡地带的孕灾条件分析,识别地质灾害隐患,圈划崩塌、滑坡、山坡泥石流隐患范围及其危险区范围;在此基础上对其危险性和对工程危害的范围与程度作出预测评估。

5.1 工程建设引发(加剧)地质灾害危险性预测

报告内容应根据建设工程活动特点、建设场地地质环境条件,从建设中、建设后两个阶段预测分析工程建设引发(加剧)地质灾害的可能性,预测引发(加剧)的地质灾害的危害程度和危险性。应注意不同时间阶段地质灾害威胁对象的变化,建设中的受灾对象主要为施工人员、设备和材料;建设后的受灾对象主要为使用人员和工程本身。

引发(加剧)地质灾害分析应包含两个方面:

1、现状没有地质灾害发育,工程建设中、建设后引发了新的地质灾害。

分析建设中阶段时,应重点分析引发地质灾害可能性中等及以上的施工部位,一定要结合工程建设活动特征(开挖、回填、堆放、整饰等及其规模)、施工部位微地貌特征、岩土体性质和结构特征,合理分析预测可能引发的新的地质灾害类型及其危害程度、危险性。

分析建设后阶段时,应重点分析引发地质灾害可能性中等及以上的工程部位,结合工程运营使用对地质环境条件的扰动影响方式及程度(如水库、电站库区蓄水库岸再造,尾矿库尾矿堆积,机器设备运转产生震动荷载,水池蓄水加载等)、工程部位微地貌特征、岩土体性质和结构特征,合理分析预测可能引发的新的地质灾害类型及其危害程度、危险性。

2、现状有地质灾害发育,工程建设中、建设后对原有地质灾害造成扰动,预测分析引(诱)发地质灾害的危险性。

分析时,应清楚说明建设工程与地质灾害的空间位置关系、工程建设中和建设后对地质灾害体的扰动方式、程度及灾害体本身的发育程度,结合这三者来分析引发地质灾害的可能性、危害程度和危险性。

对于地块型的评估工程,引发地质灾害分析时应重点分析挖方、切坡、填方工程活动的部位和已有灾害发育的部位。构建地质灾害模型,圈划可能失稳的范围及失稳后的危险区范围,作为危险性分区的依据;并配典型的剖面插图。

对区域型的评估工程,应按功能区进行工程建设引发地质灾害分析,重点分析每个功能区内挖方、切坡、填方工程活动的部位和已有灾害发育的部位。危险性分区同上,并配典型的剖面插图。

对道路、铁路等线型评估工程,建议按分项工程(路基、桥梁、涵洞、隧洞、其他辅助设施等)进行工程建设引发地质灾害分析,重点分析每个分项里面挖方、切坡、填方工程活动的部位和已有灾害发育的部位。

对输电线路线型评估工程,重点进行电塔建设引发地质灾害分析。

对管线、水渠、堤防线型评估工程,建议按里程进行工程建设引发地质灾害分析,重点分析挖方、切坡、填方工程活动的部位和已有灾害发育的部位。

3、分析完地质灾害问题后,再分析其他工程地质问题,如地基土不均匀沉降、基坑(槽)壁坍塌等工程地质问题。

5.2 工程建设遭受地质灾害危险性预测评估

建设工程遭受地质灾害危险性预测分析也按照建设中、建设后两个阶段进行分析。一方面说明建设工程与地质灾害的空间位置关系(泥石流灾害要特别说明泥石流通过建设场地段沟道的断面特征,明确泥石流有无翻沟的可能性);另一方面说明工程建设中或建设后运营期对地质灾害的扰动影响、地质灾害的发育程度、同时对设计文件提出的灾害防治措施效果进行分析评估,结合上述几点对工程建设中、建设后遭受地质灾害的危险性做出合理分析评价。

西藏地区存在一些补做地灾评估的建设项目,项目性质为已建,针对该类已建建设项目进行引发、遭受地质灾害危险性预测评估,建议以评估调查时间为节点按时间段来论述,如下:

1、工程建设开始至评估调查时,由于该时段已过去,无需进行预测,只需要根据现场调查访问情况,在报告中直接说明该时段有没有引发、遭受地质灾害;但应详细叙述工程前期施工中的情况特别是挖填方、切坡等情况,以便于评估今后是否会引发地基不均匀沉降或遭受不稳定斜坡等威胁。

2、评估调查时至今后,该阶段需要说明建设工程与地质灾害的空间位置关系(对泥石流灾害还要特别说明泥石流通过建设场地段沟道的断面特征,明确泥石流有无翻沟的可能性),建设工程使用期对评估区地质环境和地质灾害的扰动影响、地质灾害的发育程度、已有灾害防治措施防治效果进行分析评估,从而预测该时段建设工程引发、遭受地质灾害的可能性、危险性。

5.3 预测评估结论

根据前文对工程建设中、建设后引发(加剧)、遭受地质灾害的分析论述,采用精炼的文字对工程建设中、建设后引发(加剧)、遭受地质灾害的可能性、危害程度和危险性进行小结。

6 地质灾害危险性综合分区评估及防治措施

地质灾害危险性综合评估应依据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果,充分考虑评估区的地质环境条件的差异和潜在的地质灾害隐患点的分布、危险程度,根据“区内相似,区外相异”的原则,采用定性、半定量的分析法,进行工程建设区或规划区地质灾害危险性等级分区。依据地质灾害危险性、防治难度和防治效益,对建设或规划场地的用地适宜性做出评估,并提出防治地质灾害的措施和建议。

6.1 地质灾害危险性综合评估原则与量化指标的确定

6.1.1 地质灾害危险性分区应遵循以下原则

1、地质灾害类型为基础原则:按照评估范围内不同地质灾害类型进行分区。

2、危害程度为主体原则:以地质灾害的发育程度、危害程度的大小作为分区的基本原则。

3、就大不就小、就高不就低原则:对发育少、危害小的地质灾害在分区时不予重点考虑,一般划为地质灾害危险性小区。

4、根据“区内相似,区际相异”的原则,采用定性和半定量分析法,进行工程建设区地质灾害危险性等级分区,并根据地质灾害的危险性、防治难度和方式效益,对土地的适宜性做出评估,提出防治对策和措施建议。

6.1.2 地质灾害危险性分级原则

1、分级要求能够充分反映不同类型地质灾害的致灾强度和危害程度,体现地质灾害的自然属性特征。

2、分级既要反映地质灾害的现状特点(历史危害程度),更能体现工程建设中及建成后的地质灾害特征(潜在危险性)。

3、分级应全面考虑对地质灾害危险性和规划用地适宜性有着直接关系的各类要素,具有明显性和合理性,便于建设建筑布局利用、灾害防治措施的拟定,地质灾害监测和防治工作管理。

6.1.3 常用地质灾害危险性量化评分标准

1、根据岩体结构(土体厚度)、岩体力学性质(土体密实度)、斜坡作用(地形坡度、陡岸高度)、地质灾害发育程度及地质灾害造成的损失量等五大项因子进行量化评分,按表7进行判定。

表7 评估要素权值赋值表

评估要素 | 分级 | ||||

权值 | |||||

岩土体 结构 | 岩体结构 | 块状 | 中厚层状 | 薄层状 | 片状 |

15 | 12 | 9 | 6 | ||

土体厚度 | 大于20m | 10~20m | 6~10m | 小于5m | |

15 | 12 | 9 | 6 | ||

岩土体 强度 | 岩体单轴抗压 | 大于60MPa | 30~60 MPa | 5~30 MPa | 小于5 MPa |

20 | 17 | 14 | 11 | ||

土体密实度 | 密实 | 中密 | 稍密 | 松散 | |

20 | 15 | 10 | 5 | ||

斜坡 作用 | 地形坡度 | 小于10° | 10~23° | 23~45° | 大于45° |

15 | 13 | 11 | 9 | ||

陡岸高度 | 小于5m | 5~10m | 10~15m | 大于15m | |

20 | 17 | 14 | 11 | ||

地质灾害发育程度 | 不发育 | 有 | 较发育 | 发育 | |

20 | 18 | 16 | 14 | ||

地质灾害造成的 经济损失 | 小 | 中 | 大 | 极大 | |

10 | 8 | 5 | 0 | ||

注:本表适用于地质灾害不发育或弱发育的项目。

依据地质灾害危险性评分结果,确定出评估区地质灾害危险性等级标准为:

≥70分,地质灾害危险程度轻微,危险性小。Ⅲ级;

55~70分,地质灾害危险程度一般、危险性中等,Ⅱ级;

≤55分,地质灾害危险程度严重、危险性大,Ⅰ级。

2、按如下因子作为危险性大小的量化评价指标:

地形地貌条件(编号:A。分为土质地基和岩石地基两种类型);

具备临空面的建设场地(编号:B。岩石场地);

具备临空面的建设场地(编号:C。土质场地);

场地土体特性(编号:D);

场地区地下水、土体性质及产生冻土的可能性(编号:E);

场地岩溶现象(编号:F);

土体密实度(编号:G);

场地与河流的关系(编号:H);

已知地质灾害的危害(编号:I)

表8 地质灾害危险性综合赋值说明表

危险性 评价要素 | 特征与权值 | |||

<30(危险性小) | 30—70(危险性中等) | >70(危险性大) | ||

地形 地貌 (A) | 土质 地基 | 平坡地貌 | 缓坡地貌 | 陡坡及陡崖 |

坡度<8° | 8°-25° | >25° | ||

工程建设引发地质灾害的可能性小。 | 工程建设存在半填半挖现象,存在诱发开挖边坡失稳的可能,存在产生填方土不均匀沉降的可能 | 工程建设开挖边坡现象普遍,开挖边坡较大,填方土厚度大,引发地质灾害的可能性大。 | ||

岩石 地基 | 顺向坡、斜向坡、切向坡。 | 顺向坡,结构面倾角(包括地层层面和深长节理面)小于20°,岩体岩性均一。 | 顺向坡,结构面倾角(包括地层层面和深长节理面)大于15°,岩体岩性均一或由多种岩性组成。 | |

具备高陡临空面的场地(基岩性为基岩) (B) | 层状岩体、深长节理面的岩浆岩体 | 水平岩层、逆向岩层。岩层最大倾角小于8°。 | 顺向岩层。块状及整体装结构。岩层倾角8-15°。 | 顺向岩层。岩层倾角大于15°。 |

岩浆 岩体 | 岩体完整性:完整系数大于0.75(整体状结构) | 岩体完整性:岩体较完整,完整系数0.55-0.75 | 岩体完整性:较破碎--破碎,完整系数小于0.55 | |

具备高陡临空面松散层阶地或人工台地)C) | 土体结构均匀,外倾沉积面不发育 | 距离边界距离(m):>(L+5米) L=H×Tg(φ) | 距离边界距离(m):0-(L+5米) L=H×Tg(φ) | 距离边界距离(m):<L。 L=H×Tg(φ) |

场地土体特性 (D) | 非膨胀土地区,无干缩湿胀现象,地基安全性高。 | 含少量的高岭土、伊利石或蒙脱石,具备较弱的干缩湿胀功能,地基安全性稍弱。 | 膨胀土地区,建筑易于遭受膨胀土干缩湿胀以及流变的危害。 | |

场地区地下水、土体性质及产生冻土的可能性 (E) | 地下水埋藏深度大,地基土为孔隙度大的碎块石,产生冻土的可能性小,用地区无冻土现象。 | 地下水埋藏深度较深,地基土岩性为砾砂,存在发生冻土的可能性;用地区冻土现象较弱。 | 地下水埋藏深度较浅,地基土岩性为粉砂土、粉土等,易于产生冻土;且用地区发育冻土现象。 | |

场地岩溶现象 (F) | 非岩溶地区或岩溶现象发育微弱,建设项目遭受岩溶塌陷危害的可能性小。 | 岩溶发育程度中等,岩溶现象较发育,建设项目存在遭受岩溶塌陷的可能性。 | 岩溶地区,岩体溶蚀作用强烈,溶洞及暗河发育,建设项目区第四系土层厚度小。 | |

土体密实度 (G) | 土体密实度高,密实度级别为“密实”,在自然条件下,基坑开挖引发开挖边坡失稳的可能性小。 | 土体密实度中等,密实度级别为“稍密”,在自然条件下,基坑开挖边坡具备失稳的可能性。 | 土体密实度较差,密实度级别为“松散--稍密”,在自然条件下,基坑开挖边坡失稳的可能性大。 | |

场地地基承载能力满足建筑物要求 | 场地地基承载能力基本满足建筑物要求。 | 场地地基承载能力较小,需采取地基处理措施。 | ||

建设场地 与河流的关系 (H) | 10年一遇洪水淹没区之外的地段。 | 大于10年一遇洪水的淹没区。 正常降雨条件下安全,强降雨条件下收到洪水危害。 | 河流常水位区(河流行洪通道),正常降雨条件下沟道流水的淹没区,建设项目处于常水位内。在该区开展建设项目将堵塞行洪通道。 | |

已知地质灾害 (I) | 地质灾害影响区外。 | 泥石流次生洪水影响区、崩塌落石能量消减区、滑坡滑动牵引变形区、地裂缝、地面塌陷和沉降边缘区等地质灾害的影响区。 | 泥石流淤埋区、滑坡滑动覆盖区、崩塌落石冲击区、地裂缝、地面塌陷和地面沉降的中心区。 | |

说明:表中说明了赋值条件,根据现场的实际情况在对应打分区间内差异性赋值。 | ||||

危险性综合得分 =(A+B+C+D+E+F+G+H+I)/9

危险性综合得分“<30分,危险性小”、“30~70分,危险性中等”以及“>70分,危险性大”等三个级别。

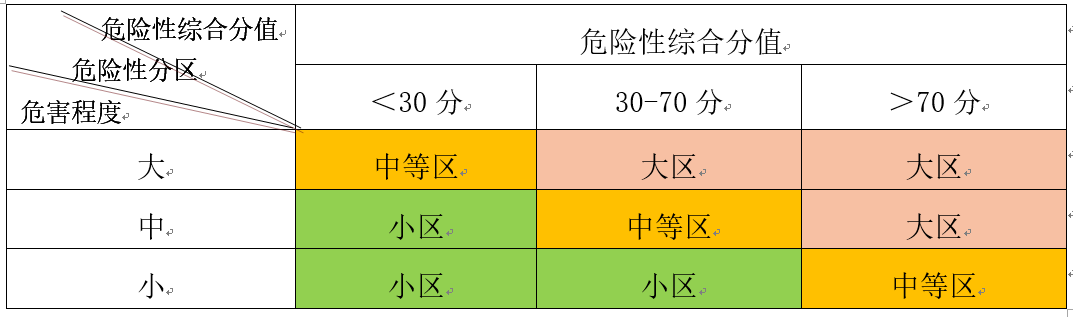

表9 地质灾害危险性分区表

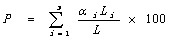

3、线型工程综合评估量化评分标准及方法

1)根据设计路线,可将线型工程全线中有灾害威胁的区域按50~100m一个分段单元进行划分;但单个灾害点威胁线型工程长度大于100m的不再进行单独分段,以整个灾害点威胁线型工程长度为一个单元区域,每个单元根据地质灾害现状评估和预测评估定性分析结果,采用信息迭加法进行定量评价,计算出各单元的危险性指数P。

2)按照剖分单元计算结果,并结合地质环境条件,确定出无灾害危险和有灾害危险两大区;

3)在有地质灾害危险的区段,依据剖分单元危险指数P的大小,结合野外调查致灾情况,综合对比分析,确定出本区地质灾害危险性等级的标准为:

P≥20 地质灾害严重 危险性大 (Ⅰ级)

10≤P<20 地质灾害一般 危险性中等 (Ⅱ级)

P<10 地质灾害轻微 危险性小 (Ⅲ级)

式中: P——危险性指数;

αi——权重系数(小数计);

Li——单灾种威胁线型工程长度,m;

L——线路单元长度,m;

i——灾种类型。